这一修复工具还同时免费向公众开放,而且效果超出预期。

航通社首发原创文章,未经授权禁止转载

| 微博:@航通社 | 微信搜一搜:航通社 |

2021年 第29期

文 / 书航 2021.11.4

影像修复是一项历史悠久的工作。近年来,随着 AI 助力,历史视频修复成果更为频繁地进入大众视野。

2019 年,“开国大典”(1949)的珍贵历史影像以彩色 4K 画面呈现在电影院大银幕上。去年,经典电影《上甘岭》(1956)插曲《我的祖国》得以高清全彩修复。今年,《永不消逝的电波》(1958)成为国内首部黑白转彩色 4K 修复故事片。

但包含近期的 AI 修复在内,绝大部分修复工作主要针对 1980-90 年代之前的老旧电影胶片,因为它们的源盘随时间推移老化,需要紧急抢救性保护。在众多修复作品中,人们很容易发现动画片,特别是电视动画成为一个被忽略的“盲点”。

直到 10 月 20 日,字节跳动的西瓜视频及火山引擎,联合央视动漫集团、上海美术电影制片厂共同启动“百部经典中视频修复计划”,未来一年将修复 100 部经典动画,唤起不止一代人的童年共同记忆。目前,《哪吒传奇》《葫芦兄弟》《黑猫警长》等六部经典动画作品 4K 修复版已经上线。

会上还宣布开放入口,为普通用户免费提供 AI 修复支持。目前这一功能已经在西瓜视频创作后台向全体用户开放,普通用户每天可上传 5 段、每段不超过 30 分钟的低清晰度视频,在云端进行高清修复。

那么,

相比老电影修复,动画片修复为何长期被“冷落”?

它的修复过程有什么特殊之处?

由科技企业提供的 AI 算法又进行了怎样的针对性优化,其最终效果如何?

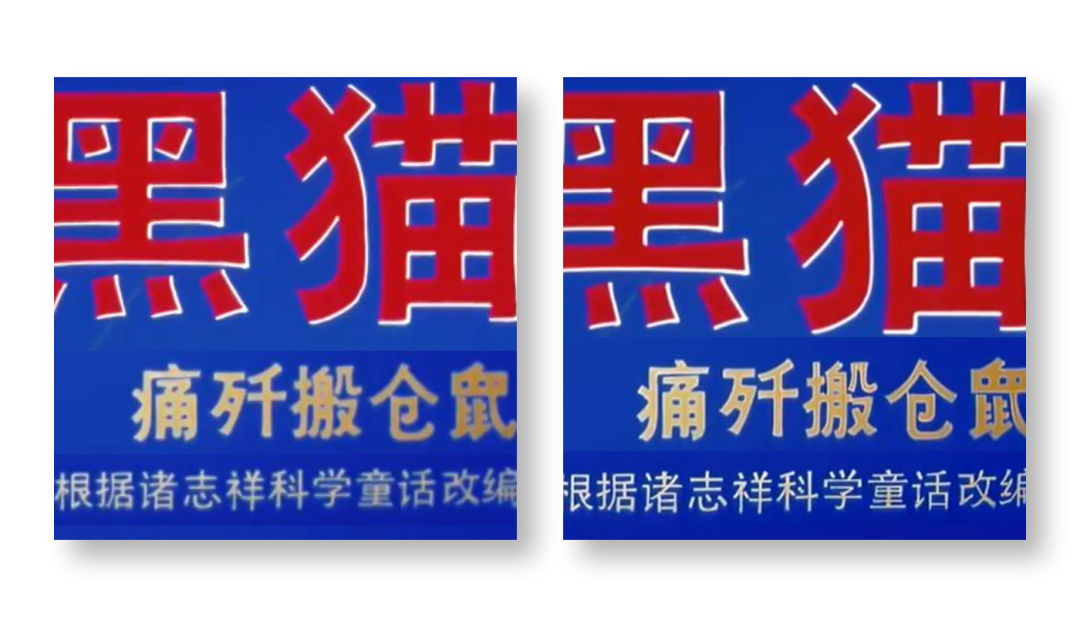

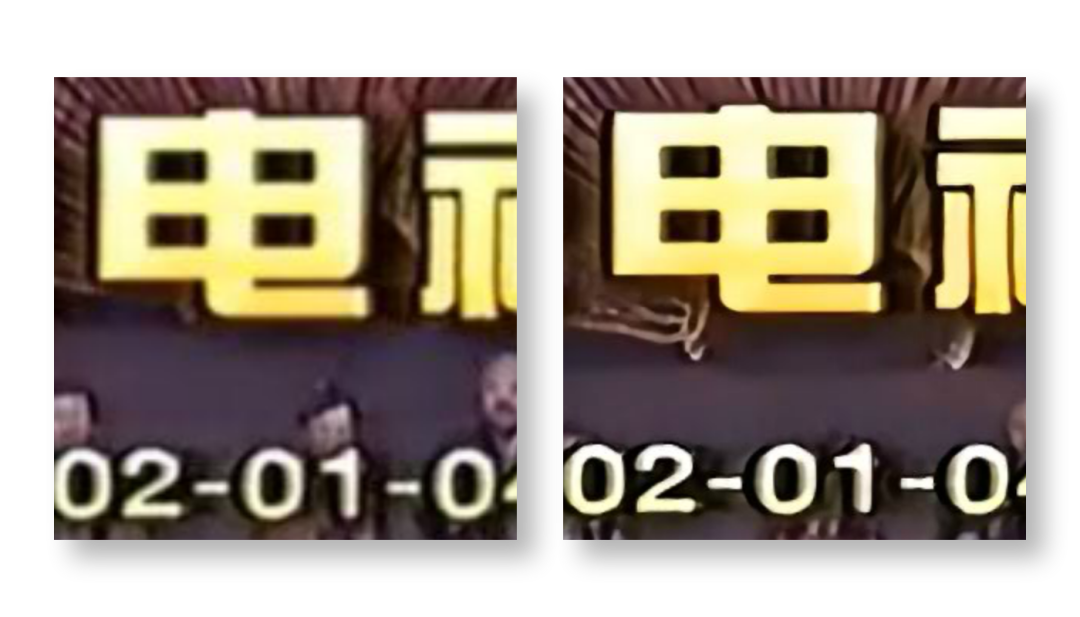

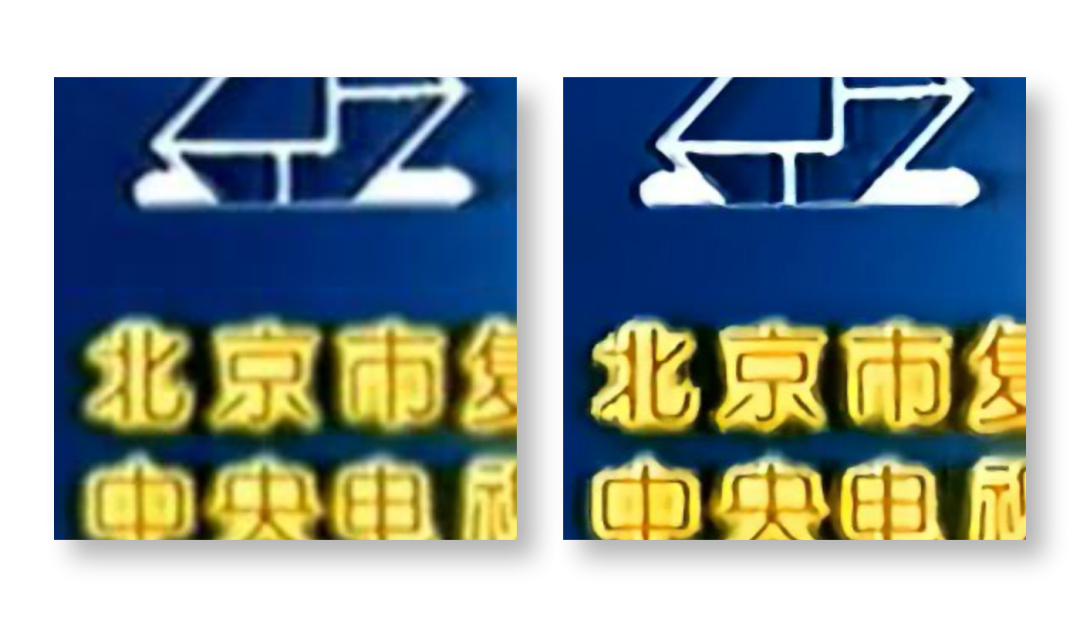

社长用手头的一段录像片段,通过西瓜视频的免费服务做了高清修复。修复前后的对比图会在本文贴出,帮助读者对这项成果获得一个更直观的感受。

AI 辅助下,动画片 4K 修复终于提上日程

2012 年,从纽约学艺归来的周苏岳开始向业界推广 4K 影像修复技术,“当时大家关注的焦点还是 3D”。此后他成立了三维六度公司,并于 2019 年接下了《开国大典》4K 修复任务,总共修复了 1082 个镜头,24.7 万帧画面。

但当时的技术仍以人工逐帧修复为主,“每一格上面都有很多的问题,比如卷曲、掉色、闪烁;每一幅的画面上都有大量的脏点、油污、划痕。这些修复的难度就非常大,大到什么程度?修复师一天可能只能修 1 秒。”

2014 年上海国际电影节首创“4K 修复”单元,随后中国电影资料馆、中影数字基地等专业机构陆续发起 4K 修复计划,意味着 4K 分辨率成为当今影片修复的普遍标准,也意味着以传统逐帧修复方法计算,工作量至少变成了原来的 4 倍。

在周苏岳这里,要从原本为 2K 修复准备的工序过渡到 4K,需要这么搞:

“现在最好的显示器是 2.5K、32 寸的,要想做 4K,意味着一个画面在这样的屏幕上修 5 次才能修完。就是说,4K 修复的工作量相当于 2K 工作量的 5 倍。2K 在一个显示器上就解决了,4K 需要分成 5 次来修复。”

“现在最好的显示器是 2.5K、32 寸的,要想做 4K,意味着一个画面在这样的屏幕上修 5 次才能修完。就是说,4K 修复的工作量相当于 2K 工作量的 5 倍。2K 在一个显示器上就解决了,4K 需要分成 5 次来修复。”

由于过程还加入了整体调色、单声道转 5.1 环绕声、修复胶片损伤缺失及褪色矫正问题,解决片中画面抖动和颗粒度较粗问题等工序,结果:

“这两个半月对于我来讲,都是做梦的过程,这几乎是一个不可能完成的任务。我们每天都工作到深夜两三点钟,然后在公司休息区简单休息。平均一个人每天干四天的活,每天就睡三四个小时。我们 40 人 40 天相当于干了 160 人的活。最紧张时,动用的工作人员高达 600 多位。”

“这两个半月对于我来讲,都是做梦的过程,这几乎是一个不可能完成的任务。我们每天都工作到深夜两三点钟,然后在公司休息区简单休息。平均一个人每天干四天的活,每天就睡三四个小时。我们 40 人 40 天相当于干了 160 人的活。最紧张时,动用的工作人员高达 600 多位。”

这个过程体现出传统影片修复的最大问题——手工逐帧修复的“手艺活”费时费力,工序繁杂,成本高昂。因此,成建制的修复工作只能先救急,从最濒危的早期损伤电影胶片开始抢救性修复。

国家在 2006 年开始实施“电影档案影片数字化修复工程”,斥资 2.8 亿元,计划“5 年 5000 部”,陆续把中国 4 万部老电影胶片做数字化修复、存档。然而,直到 2020 年,中国电影资料馆才完成影片修复 3146 部,其中包括普通修复 2606 部,2K 修复 525 部,4K 修复 15 部。

AI 技术和算力的普及,让事情迎来了转机。

去年,旅居纽约的独立艺术家“大谷”发布了他利用开源模型高清修复的 100 年前老北京市井生活录像片段,引发网络热议。他的补帧、色彩转换、分辨率扩增环节均采用网上已有的开源模型在本机运行完成。

甚至于“因为分辨率扩增技术比较消耗硬盘和显卡,所以他只在一些关键的地方,比如视频的封面使用了这项技术,但最后取得的效果也不错。”

深度学习、神经网络等 AI 技术用于视频,已经有了各种神奇的用例——想想抖音上那些奇特而受人欢迎的特效吧。除成熟的开源技术让个人和小团队可以做一些实验性片子之外,字节、阿里、腾讯等巨头,乃至中影等都有研发算法,为前高清时代的影片放大尺寸、去除噪点、上色,使其重获新生。

“优爱腾”三家及其母公司开发 AI 老片修复算法,以及用于 4K 修复,可以直接将成果应用于充实其片库,所以它们的训练也大量针对电影、电视剧等长片。相比之下,西瓜视频一年前采取的“中视频”定位,让他们更努力去寻找一些差异化定位的,更适合在 5-30 分钟时长内看完的内容,这肯定也不是单纯的长片切条那么简单。

然后,就涌现出一个绝妙的点子——曾经凭借电视媒介占领 80-90 后心智的动画片,正是一种最适合的“中视频”类型。

如同社长在《“中视频”是一个伪概念吗》里提到的:

“前网络视频时代的电视节目,也普遍是这个长度。规整的电视时段以 15 分钟左右为单位,30 分钟包含 2 节,60 分钟则为 4 节。不计广告时长,每节在 10-12 分钟左右。电视台就是最早的 PGC,所以现在专业的视频创作团队也完全沿袭了这个时长的传统。”

“前网络视频时代的电视节目,也普遍是这个长度。规整的电视时段以 15 分钟左右为单位,30 分钟包含 2 节,60 分钟则为 4 节。不计广告时长,每节在 10-12 分钟左右。电视台就是最早的 PGC,所以现在专业的视频创作团队也完全沿袭了这个时长的传统。”

如今,电视媒介式微,更多观众转到网络观看视频内容,而上海美影厂、央视等拍摄的经典动画片,不仅反映了时代的社会生活印迹,具备高度的史料价值,也可以通过情怀的挖掘体现潜在的商业价值。只是,如果缺乏合适的渠道,并且成本过高的话,通过 4K 高清修复影片来“活化”动画片资源,在以前就是费力不讨好的事。

随着西瓜视频提供了便捷的渠道资源、火山引擎提供了成熟的技术支持,原本优先级排在“抢救老电影”之后的动画片修复,此刻终于可以被提上日程。

用于动画修复的专门算法

需要指出的是,尽管有 AI 技术,修复经典老片仍是一项繁重且艰难的任务。20 日的发布会上提到,一部年份较早的动画电影,修复团队需要标注 20 万帧自动修复效果不佳的画面,再进行二次修复。

但是,之所以要用 AI,就是因为这样的标注后修复过程,仍然相对此前的逐帧手动修复而言是一个数量级上的飞跃,极大地提升了工作效率,节省了重复劳动的工序。火山引擎修复数据显示,算法能够直接消除 95% 以上的瑕疵,剩下的才要辅以人工标注,再调整算法做二次优化。

在修复摄影机拍摄的画面时,每个定格帧都相当于修复照片,而用到的相关技术其实比较成熟,也可以复用。另一个重要特点是算法面临着如何“修旧如旧”的问题,有时拿不准图像的原色调,就需要专家会商。

相比之下,二维动画片多为手绘线稿,人物和色彩设定于创作时就已明确,但也因此对修复的最终效果更为确定,提出了更高的要求。例如,人们期望线稿如同矢量一样勾勒分明,像有些人像那样模糊时一闪而过,将就一下是不行的。

对于动画片而言,“修旧如旧”意味着要保留艺术风格和美感。以《葫芦兄弟》(1986)为例,该片是水墨和剪纸的组合,修复工作一方面要提升前景的清晰度,另一方面又要兼顾水墨的艺术效果,让山水保持朦胧的艺术感。

为此,火山引擎提供了超分辨率、视频降噪等技术手段,对水墨、剪纸等不同艺术风格,采取独立的视频质量评估体系,针对每部老片定制修复方案,以实现最佳修复效果。

“智能超分”能力可以提升清晰度和分辨率,基于深度学习方法,根据已有的图像、视频信息重构出缺失的细节,也会使用前后帧信息,并对其进行时域建模,恢复出额外的细节。

在《葫芦兄弟》中,算法对前景的葫芦娃剪纸区域提升清晰度,对背景的水墨画区域保持朦胧感。这种对内容的自适应处理,根据不同区域分片处理,很好地保持了原有画风。

修复动画片,也修复你父母的婚礼录像

“《大闹天宫》的 3D 版本,说好听了是内地电影修复行业的创新和尝试,然而在国内 3D 制作技术完全不成熟的前提下影片所吹捧的 3D 修复,完全与当今电脑播放软件的伪 3D 呈现技术不相上下,有业内人士称其如同‘用软件过了一遍’般粗糙。”