文/李书航

9月1日起,由国家工商总局发布的《互联网广告管理暂行办法》正式生效,明确要求互联网广告应当具有可识别性,自媒体发布商业广告要显著标明“广告”。特别是指出朋友圈、微博等社交媒体转发广告也要担责。

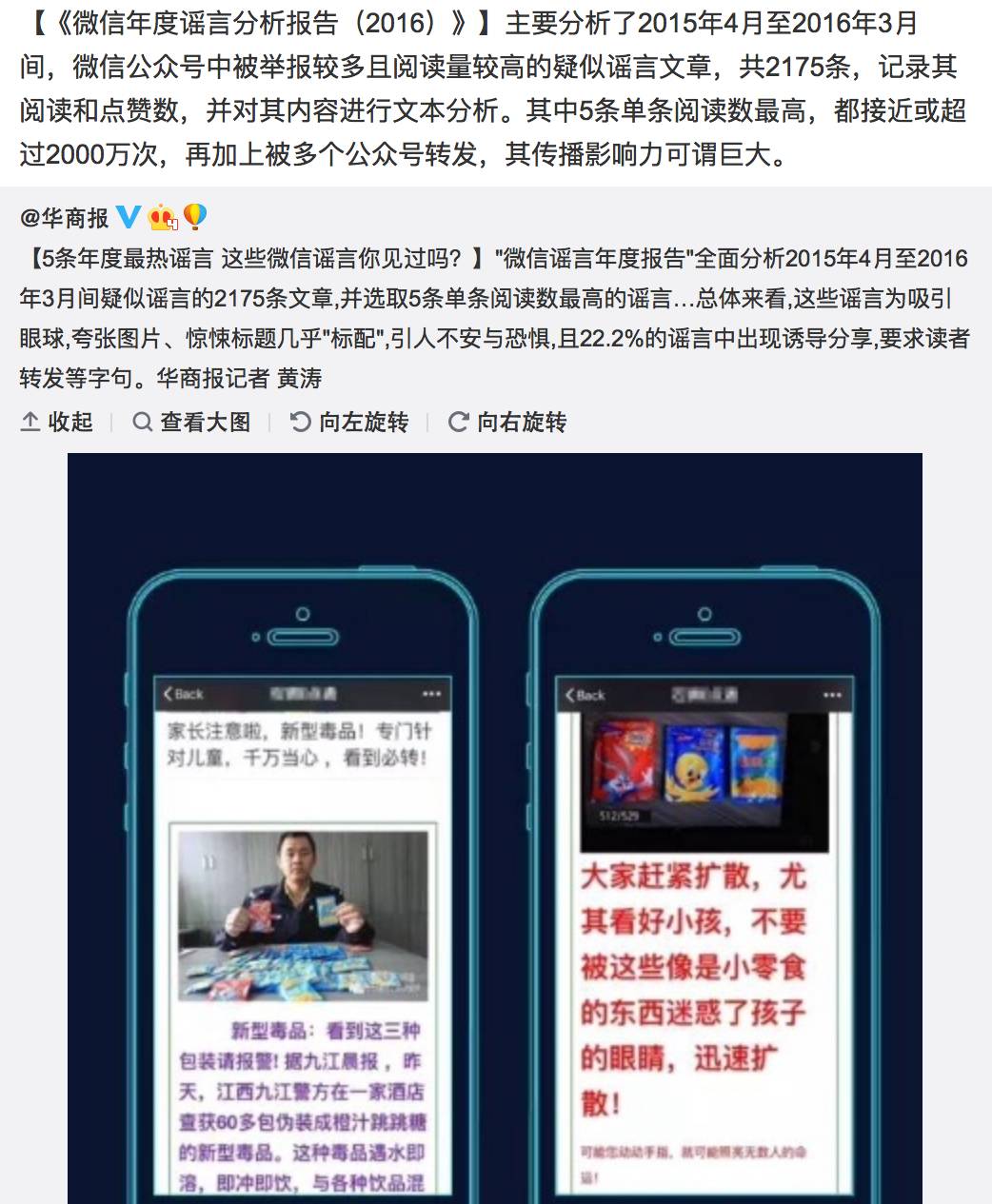

- 养生类——这类文章话题永远离不开人身安全、食品安全和疾病养生这几类。文章总是有着耸人听闻的标题,有些还要配上不忍直视的,带有色情嫌疑的诱导图片;正文看似充满道理,实际上却专业性不强,甚至很多都是传了无数遍,也被辟谣删帖无数次,却依然无法根除的谣言。

-

鸡汤类——各种“深度好文”讲述着让父母辈百看不厌的人生哲理。据“新榜”统计,一个月内仅标题含有“深度好文”的文章就有16898篇,累计阅读达到8500万。

-

搞笑幽默——段子和视频是创作成本最低的文章,但对并不常上网,总是跟流行时尚慢半拍的老年人来说,再老的搞笑文章和视频也已经足够。

《微信年度谣言分析报告》指出,谣言都喜欢用“100%”、“第一”等夸大性词语,“毁容”、“有毒”、“致癌””等负面词语,并配大量图片。然而同时,它们的消息源往往都不够专业,且材料与主题有时毫无关联。

《新京报》记者今年5月调查发现,所谓的“鸡汤文”大多由专门的微信公号或者APP等转发平台进行分发,注册人员再通过转发此类附带广告的文章来获取分成,每转发或点击一次1到6分钱,一篇10万+文章,转发平台可获得3万元左右的灰色收入。广告分成的背后是打“擦边球”推销假冒伪劣产品,甚至假冒药品带来的高额利润。记者对比发现,在淘宝上几十元包邮的减肥茶、减肥胶囊、保健内裤等,同品牌、同规格产品在朋友圈里可以卖数百上千元,价格相差十倍以上。

“父母的朋友圈”是利用诱导性、恐吓性的虚假描述,推销伪劣商品的重灾区。不仅如此,针对大范围人群推送“低智商”内容,还能实现精准筛选目标人群的作用,与电信诈骗的手段类似。一些受害人通过这些鸡汤文购买假冒伪劣产品之后,并不是一切的结束,而恰好是新一轮骗子出动的开始。

有关部门和正规的媒体、新媒体机构,很早就开始了大规模的辟谣工作,但朋友圈谣言越传越凶,屡禁不止。这背后最大的动因就是利益驱动。正如马克思在《资本论》当中引述英国工人领袖的名句,资本“为了100%的利润,就敢践踏一切人间法律”。因此,“人间法律”理应不断健全,并且执法也要更加严格。新规以更严格的处罚方式,堵住了朋友圈传播虚假广告的法律漏洞,如果再加上杀鸡儆猴的案例做教训,就有机会斩断“父母的朋友圈”中的利益链条,从而减少爸妈上当受骗的可能性。

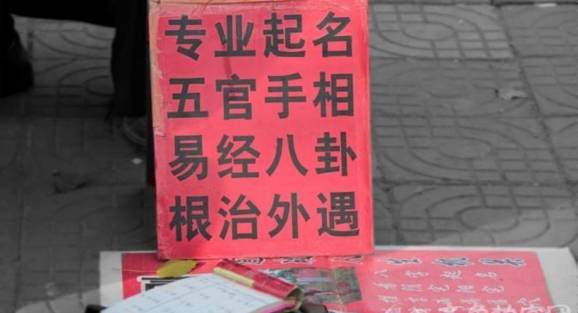

其实,我们身边针对老年人的正规文化内容是少之又少的。2015年年底,我国共有老年类报纸、期刊各24种,老年学校7.63万个。老人还在全国600多个试点社区参加社区教育。这基本上是我们能给老人们的文化生活的全部。他们生活中的巨大空白,就是靠电视购物广告,地摊文学,还有我们看到的朋友圈鸡汤文来填补的。

有专家呼吁,政府和民间应该合力帮助老人上网,社区街道、图书馆、社会组织等应针对老年人开设知识课堂。实际上,这也意味着直接使用微信公众号为载体,发布更多老人喜欢的,又可靠、可信的内容,也是一个还存在市场空白的巨大商机。试想,如果我们能用“朋友圈”体来反“朋友圈”,这该是一件何等大快人心的事情……

至于我们每一个年轻人自己能做的,恐怕也就是曾经听过无数次的那个最简单的忠告——常回家看看。教父母上网,花时间给他们耐心讲解,这些也许只是一个契机,让你增加与家庭的沟通,改善两代人之间的关系。也许,当你试图重新开始了解自己的父母,倾听和感受他们的内心世界的时候,一片新的天地会随之打开;而如果你恰好自己也为人父母,这种感动和理解的交相融合,也能成为你生命中一次最宝贵的体验。

声明:本文由 李书航 特约撰稿,转载需德尔塔授权。

推荐阅读:

天气太热,品牌也开始在刷存在感!

靠玩飞机15岁少年狂赚164万,无人机界的F1赛事来了

美国资深风投人对VR说:别再给我展示恐龙了

Netflix霸屏美剧市场,榨取观众总像挤牙膏